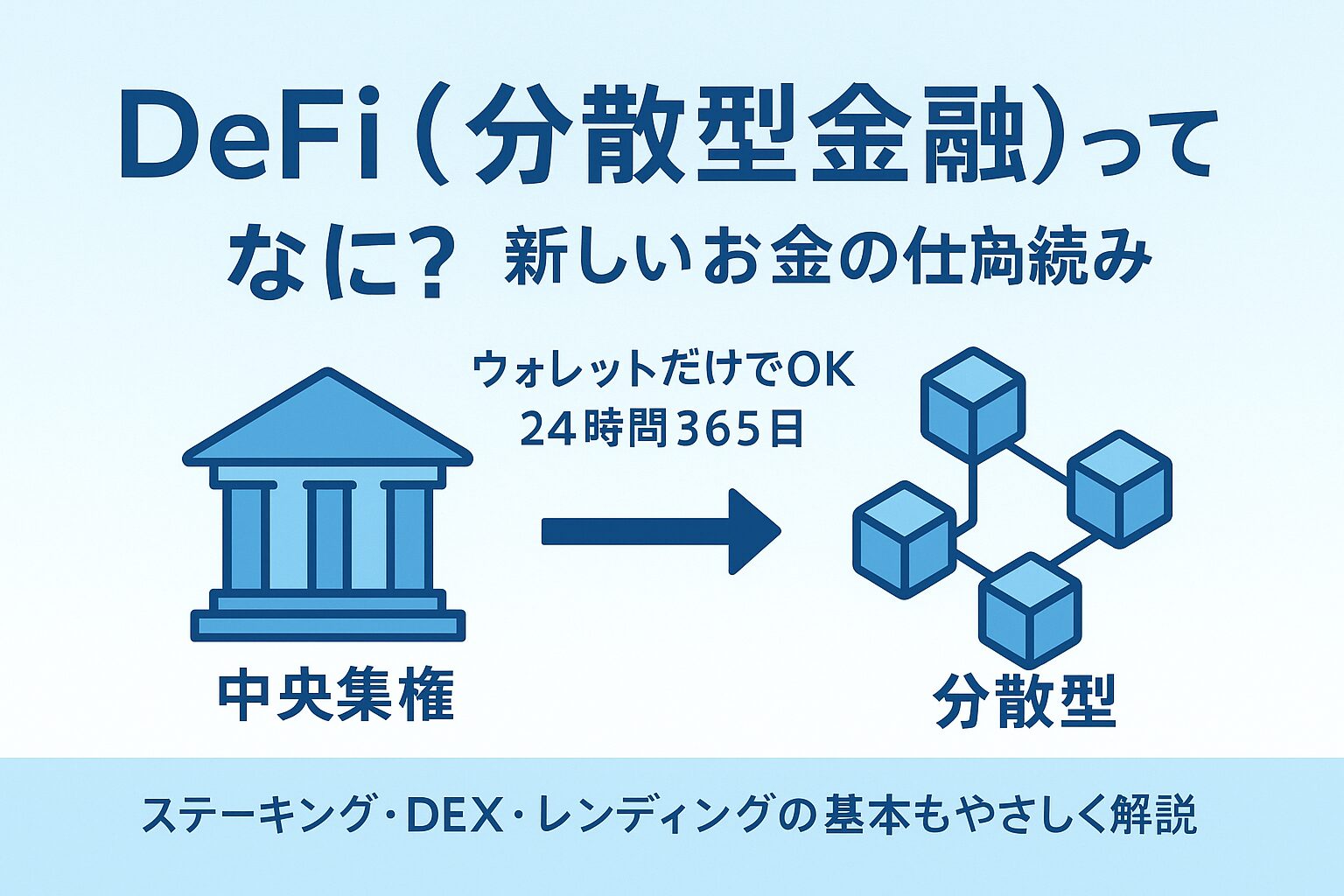

インターネット上で「DeFi(ディーファイ)」という言葉を見かけることが増えてきました。これは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略で、銀行などの仲介業者を通さずに、世界中の誰でもインターネットとウォレットさえあれば金融サービスを使えるようにする仕組みのことです。

DeFiは、ビットコインやイーサリアムといった暗号資産(仮想通貨)の技術を応用して生まれました。今では「次世代の金融」「金融のWeb3」とも呼ばれ、投資家や開発者から強い関心を集めています。

この記事では、初心者の方にもわかりやすく、DeFiの基本からメリット・リスク、始め方、今後の可能性までをじっくり解説します。

1. DeFi(分散型金融)とは?

まずは、従来の金融との違いから見ていきましょう。

これまでの金融は、銀行・証券会社・保険会社などの「中央管理者(中央集権)」が、お金の預け入れ・送金・投資・融資・保険などをまとめて提供してきました。私たちは口座開設の審査を通り、そのルールに従うことでサービスを利用してきました。

一方、DeFiは、中央管理者を置かず、ブロックチェーン上のプログラム(スマートコントラクト)によって自動的に金融サービスを動かす仕組みです。

- 銀行口座の代わりに「ウォレット」を使う

- 銀行の預金の代わりに「ステーキング」や「レンディング」で利息を得る

- 証券会社の代わりに「DEX(分散型取引所)」で資産を交換する

これらはすべて、スマートコントラクトというプログラムにあらかじめルールを書き込んでおき、自動的に実行・記録されます。人間の担当者が手作業で処理するのではなく、「コードがルール」となって動くイメージです。

2. DeFiが生まれた背景

2009年にビットコインが登場した時点では、「インターネット上で使えるデジタルなお金」が主な役割でした。ところが、2015年にイーサリアムが登場し、「スマートコントラクト」という機能が追加されたことで状況が一変します。

スマートコントラクトとは、条件が満たされたときに自動で実行される契約プログラムのことです。

- 「Aさんが1ETHを預けたら、一定のルールで利息を支払う」

- 「Bさんが担保を入れたら、別のトークンを貸し出す」

- 「2つのトークンを指定された比率で交換する」

こうした契約をすべてコード化してブロックチェーン上に置いておくことで、誰でも同じルールでサービスを利用できるようになりました。これがDeFiアプリケーションの基盤となり、2020年ごろから世界的なブームへと発展していきます。

3. DeFiの代表的なサービス例

次に、DeFiの世界でよく使われているサービスの種類を見ていきましょう。

3-1. 分散型取引所(DEX)

分散型取引所(DEX:Decentralized Exchange)は、中央管理者がいない取引所です。代表例として、UniswapやSushiSwapなどがあります。

従来の取引所は、運営会社がユーザーの資産を預かり、売買注文を管理していました。DEXでは、ユーザー同士が「流動性プール」と呼ばれる資金の池を通じてトークンを交換します。

- ユーザーがトークンAとトークンBをプールに預ける → 「流動性提供者」となる

- 他のユーザーがそのプールを使ってAとBを交換する

- 交換時の手数料の一部が、流動性提供者の報酬になる

この仕組みにより、中央の運営者がいなくてもトークンの交換が成り立ちます。

3-2. レンディング(貸付・借入)

レンディングプロトコルは、「暗号資産の銀行」のような役割を持ちます。代表例にはAaveやCompoundなどがあります。

- 暗号資産を預ける → 預けた資産に応じて利息がつく

- 暗号資産を担保として入れる → 担保の一定割合まで別のトークンを借りられる

これらはすべて、スマートコントラクトが条件に従って自動的に処理します。銀行のような審査は不要で、担保さえ用意できれば世界中の誰でも同じルールで利用できます。

3-3. ステーキング・イールドファーミング

DeFiの世界では、トークンを特定のプロジェクトに一定期間預けることで報酬を得る仕組みがあります。これが「ステーキング」や「イールドファーミング(Yield Farming)」です。

- ステーキング:ブロックチェーンのネットワーク運営に参加し、その報酬としてトークンを受け取る

- イールドファーミング:複数のプロトコルを組み合わせて利回りを最大化しようとする運用手法

銀行の定期預金のように見えますが、価格変動リスクやシステムリスクがある点は大きな違いです。

3-4. ステーブルコイン

ステーブルコインは、価格が法定通貨などに連動するよう設計されたトークンです。代表例としてUSDT(テザー)、USDC(USDコイン)などの米ドル連動型、そして日本円に連動するJPYCなどがあります。

価格変動の大きいビットコインやアルトコインだけでは、安定した取引や長期の契約が難しくなります。ステーブルコインがあることで、DeFiの中でも「安定した価値のものさし」として使えるようになります。

4. DeFiのメリット

4-1. 世界中どこからでも利用できる

DeFiは、インターネットとウォレットさえあれば利用できます。銀行口座を持てない人や、金融インフラが整っていない地域の人でも、同じルールでサービスにアクセス可能です。

4-2. 24時間365日止まらない

ブロックチェーンとスマートコントラクトは、基本的に24時間365日稼働し続けます。土日祝日や営業時間の概念がなく、夜中でも海外でも同じように送金や取引ができます。

4-3. 仲介業者がいない分、手数料が抑えられることも

サービスによってはネットワーク手数料(ガス代)が高くなる場合もありますが、基本的には「間に人や組織が入らない」ため、余計なコストを抑えられる可能性があります。

4-4. 誰でも参加・開発できるオープンな仕組み

多くのDeFiプロジェクトはオープンソースであり、コードが公開されています。世界中の開発者が改良を提案し、新しいサービスを生み出していける点も大きな特徴です。

5. DeFiのリスク・注意点

一方で、DeFiには無視できないリスクもあります。メリットだけでなく、デメリットもしっかり理解しておくことが大切です。

5-1. スマートコントラクトのバグ・ハッキング

DeFiはコードで動いているため、そのコードにバグや脆弱性があると、ハッカーに狙われる可能性があります。実際に、過去には数十億円規模の資金流出事件がいくつも起きています。

監査(オーディット)を受けたプロジェクトでも、100%安全とは言い切れません。複数の監査を受けているか、コミュニティの評価はどうかなどを確認することが重要です。

5-2. 価格変動リスク(ボラティリティ)

DeFiで扱うトークンは、価格の上下がとても激しい場合があります。高利回りに惹かれて資金を入れたものの、元本の価格が大きく下がってトータルでは損をするケースもあります。

特に、借入やレバレッジを使った運用はリスクが高く、初心者がいきなり挑戦するのは危険です。

5-3. 運営主体が不透明なプロジェクト

DeFiの中には、運営者が誰なのか不明だったり、実態のないプロジェクトも混ざっています。高すぎる利回りをうたうサービスや、「必ず儲かる」といった表現には要注意です。

ホワイトペーパー、チームの情報、パートナー企業、監査レポートなどを確認し、少しでも怪しいと感じたら距離を置くようにしましょう。

5-4. 規制・税制の変化

各国政府や金融当局は、DeFiに対するルール作りを進めている段階です。日本でも、暗号資産の税制や資金決済法の見直しが議論されています。

今後の規制強化やルール変更によって、使えるサービスや税金の扱いが変わる可能性がある点も意識しておく必要があります。

6. DeFiを始めるための基本ステップ

ここからは、DeFiを実際に体験してみたい人向けに、ざっくりとした始め方の流れを紹介します。

6-1. ウォレットを用意する

まずは、暗号資産用のウォレットを作成します。パソコンやスマホのブラウザで使える「MetaMask(メタマスク)」が代表的です。

- ブラウザ拡張機能またはアプリをインストール

- 新しいウォレットを作成し、シードフレーズ(秘密の復元フレーズ)を必ずオフラインで保管

- 他人にシードフレーズを絶対に教えない

6-2. 暗号資産をウォレットに送金する

国内取引所などでイーサリアム(ETH)などの暗号資産を購入し、自分のウォレットアドレスへ送金します。ネットワークの種類(イーサリアム、Polygon、Arbitrumなど)を間違えないように注意しましょう。

6-3. DeFiアプリに接続する

次に、利用したいDeFiサービスの公式サイトを開き、「Connect Wallet(ウォレット接続)」ボタンからMetaMaskなどを接続します。

接続するときは、必ずURLが本物かどうかを確認し、フィッシングサイトにだまされないよう注意してください。

6-4. 小額から試してみる

最初は、トークンの交換や少額のステーキングなど、リスクの低い範囲で動きを体験してみましょう。操作ミスで資金を失うこともあるため、いきなり大金を投入しないことが重要です。

7. DeFiのこれからと未来の可能性

DeFiはまだ歴史の浅い分野ですが、すでに世界中で膨大な資金が預けられ、運用されています。今後は次のような分野との連携も進むと考えられています。

- AIと組み合わせた「AI DeFi」:AIが自動で運用戦略を選び、ポートフォリオを調整する

- RWA(実物資産トークン化):不動産、国債、株式などの現実世界の資産をトークン化してDeFiで運用する

- 円建てステーブルコインやデジタル円との連携:日本円ベースで安心して使えるDeFiの拡大

こうした動きにより、DeFiは単なる「投機の場」から、実生活やビジネスと直結したインフラへと変化していく可能性があります。

8. まとめ:DeFiは「新しい金融の入り口」

DeFi(分散型金融)は、中央管理者に頼らず、ブロックチェーン上のスマートコントラクトによって動く新しい金融の形です。

- 世界中どこからでも利用できるオープンな仕組み

- 24時間365日止まらない金融サービス

- 仲介を減らしつつ、誰でも参加・開発できる

その一方で、スマートコントラクトのバグや価格変動、詐欺的プロジェクト、規制の変化など、リスクも少なくありません。だからこそ、仕組みを理解し、小さく試しながら慣れていく姿勢が大切です。

これからの時代、DeFiの知識は「投資のため」だけでなく、「新しい金融リテラシー」としても重要になっていくでしょう。まずは基礎を押さえ、自分のペースで情報収集しながら、無理のない範囲で触れてみてください。

コメント